Zur Übersicht oder zurück zu Teil 3

Inhalt Teil 4:

Als Aufhänger zu diesem Teil der Serie „Was ist eigentlich ein Cabrio?“ hätte man genauso gut die Frage stellen können: „Was ist eigentlich ein Targa?“

„Ein Porsche“ hätte man an dieser Stelle sicherlich von einigen als Antwort bekommen, und Mitte der 60er Jahre hätte man diese Antwort auch uneingeschränkt als „richtig“ gelten lassen können. Jedenfalls war es die Firma Porsche, welche auf der IAA 1965 mit dem Porsche 911 targa (die Bezeichnung wird bei Porsche traditionell klein geschrieben) das erste Fahrzeug mit der Modellbezeichnung „Targa“ präsentierte. Bei der Namensgebung des Modells ließen sich die Verantwortlichen wohl von den Porsche Rennerfolgen bei der „Targa Florio“, einem Straßenrennen auf Sizilien, inspirieren.

Gerade bei Sportwagen und sportlich angehauchten Coupés wurden und werden Modelle bis heute gerne nach berühmten Rennstrecken benannt, man denke z.B. an die Maserati-Modelle Sebring, Indy und Kyalami, den Ferrari „Daytona“ oder auch an Modelle mit der Typbezeichnung „Monza“, die es von verschiedenen Herstellern gab (Alfa Romeo, DKW, Chevrolet, Opel, Ferrari …). Die 24 Stunden von Le Mans sind sogar so prestigeträchtig, dass es nicht nur Fahrzeuge mit dem Namen der Rennstrecke in Le Mans gab, erstaunlicherweise von der verblichenen amerikanischen Marke Pontiac, die damit eher biedere Mittelklassefahrzeuge benannte. Nein, zwei berühmten Kurven der Rennstrecke, „Mulsanne“ und „Arnage“, schmückten sogar als Modellbezeichnungen Autos der Nobelmarke Bentley.

Porsche befand sich mit der Wahl des Namens einer Rennstrecke für die zusätzliche Variante seines neuen Sportwagenmodells also in bester Gesellschaft. In der Fachliteratur wird zudem häufig behauptet, dass die italienische Bezeichnung „targa“ im Deutschen „Schild“ bedeute, was an sich auch richtig ist. Falsch ist jedoch die Deutung, dass dies im Sinne eines „Schutzschildes“ zu verstehen sei und somit die Bezeichnung „targa“ subtil auf den „Sicherheitscharakter“ des neuen Modells hinweise. „Targa“ im Italienischen wird immer nur als Begriff für ein Schild verwendet, welches man irgendwo anbringen oder aufstellen kann, z.B. ein Türschild, ein Reklameschild, ein Straßenschild oder auch ein Autokennzeichen. Für Schutzschilde gibt es im Italienischen unter anderem die Vokabel „scudo“.

Der Namenszusatz „Targa“ ist von Porsche als Markenname geschützt, trotzdem wird die Bezeichnung „Targa“ heute auch gerne für alle offenen Fahrzeuge verwendet, die mehr oder weniger dem Porsche Konstruktionsprinzip folgen. Wie bei „Tempo“ oder „Uhu“ ist die Bezeichnung „Targa“ ein sogenanntes Deonym, ein generischer Markenname, geworden, denn so wie Papiertaschentücher heute auch von anderen Herstellern produziert werden und „Uhu“ nicht der einzige am Markt erhältliche Alleskleber ist, haben auch andere Fahrzeughersteller bald die besonderen Eigenschaften und Vorteile des Targas für ihre eigenen Modelle entdeckt.

Was zeichnet nun einen Targa im Vergleich zu anderen Baumustern offener Fahrzeuge aus? Targas besitzen einen „Überrollbügel“, so sagte man in früheren Jahrzehnten zu den feststehenden B-Säulen, welche miteinander über das offene Dach hinweg verbunden sind. Durch diese besonders feste Metallkonstruktion soll zum einen die Stabilität der Karosserie gewährleistet werden, zum anderen jedoch auch im Falle eines Überschlags der Überlebensraum der Insassen erhalten bleiben.

Zwischen dem Windschutzscheibenrahmen und dem Überrollbügel findet man bei Targas in der Regel ein festes, herausnehmbares Dachteil; je nach Modell gibt es zusätzlich im Heckbereich manchmal auch kleine Faltverdecke, so dass bei deren Öffnung ein größerer Luftdurchsatz im Fahrzeug ermöglicht wird als bei der reinen Herausnahme des Dachmittelteils. Bei „mäßigen“ Witterungsverhältnissen kann es dabei aber gerade auch angenehm sein, nur das Mittelteil des Daches herauszunehmen; man fährt offen, friert aber nicht, wenn die Fenster geschlossen bleiben und die Heizung Richtung Fußraum gestellt ist.

„Puristen“ standen aber schon beim Erscheinen der allerersten Targas der Bauweise eher ablehnend gegenüber und behaupteten (und tun das teilweise bis heute), Targas seien eigentlich gar keine Cabrios. Wie auch immer man dies sehen mag: „offene“ Fahrzeuge sind sie allemal, und es gab gute Gründe (und gibt sie auch bis heute), weshalb Targas als zusätzliche Variante offener Fahrzeuge auf den Markt kamen und immer noch ihren Abnehmerkreis finden.

Was sprach zu Beginn der 60er-Jahre für die Entwicklung eines Targas? Im Wesentlichen dürften es zwei Gründe gewesen sein. In der technischen Auslegung von PKWs hatte sich zu diesem Zeitpunkt die selbsttragende Bauweise bereits durchgesetzt. Fahrzeuge mit separatem Rahmen gab es nur noch wenige, z.B. bei Triumph. Dort konnte man ohne großen konstruktiven Aufwand eine flotte zweisitzige Karosserie auf das Fahrgestell des Herald setzen und schuf damit einen erschwinglichen kleinen Roadster, den Spitfire. Zu diesem gesellte sich kurz danach noch ein geschlossenes, ebenso ansehnliches Coupé, der GT6.

Bei anderen Herstellern lagen die Dinge nicht ganz so klar. Porsche musste, das war unübersehbar, über kurz oder lang den alternden 356 durch ein zeitgemäßes Modell ersetzen, welches eine seinem Vorgänger entsprechende lange Modelllaufzeit haben sollte. Es war also wichtig, auf zukünftige Entwicklungen am Automarkt gut vorbereitet zu sein. Auf eine offene Variante des 911 wollte man dabei nicht verzichten, denn auf dem Hauptabsatzmarkt, den USA, waren offene, sportliche Zweisitzer nach wie vor gut nachgefragt.

Wenn selbsttragende Karosserien „skalpiert“ werden, geht das zunächst auf Kosten der Karosseriesteifigkeit. Deswegen muss die Karosseriestruktur verstärkt werden, um Verwindungen während des Fahrens zu reduzieren. Bei modernen „Voll“cabrios erreicht man dies durch aufwendige zusätzliche Verstrebungen und Verstärkungen, die zwar von außen oft nicht sichtbar sind, aber meist fühlbar und messbar das Platzangebot von Innenraum und Kofferraum einschränken und für einen nicht unerheblichen Gewichtszuwachs der optisch so leichten Cabrios im Vergleich mit ihren geschlossenen Genspendern sorgen.

Porsche entschied sich beim 911 für einen anderen Weg, dem viele weitere Hersteller, besonders in den 70er- und 80er-Jahren, folgten. Der 911 targa erhielt einen festen, silbern abgesetzten Überroll- bzw. Targabügel, der die Karosseriestabilität entscheidend verbesserte und zusätzlich das Bedürfnis nach „Sicherheit“, welches auch schon in den 60ern auf Grund der stetig wachsenden Zahl von Verkehrstoten zum Thema geworden war, zu erfüllen. Hinter dem Bügel war bei frühen 911 Targas ein kleines Stoffverdeck vorhanden um bei Bedarf die Frischluftzufuhr in den Innenraum zu erhöhen. Ästhetisch war der Spagat zwischen Tradition (Stoffverdeck) und Fortschritt (Targakonzept) eher weniger gelungen. Ab Modelljahr 1969 ersetzte deswegen eine feste, beheizbare Glasheckscheibe die frühere Lösung.

Früher 911 targa mit kleinem Stoffverdeck in farbenfrohem Grün neben einem in zeittypischem Orange lackierten VW-Porsche 914 (Text siehe unten). Die Form des „Volksporsche“ polarisiert bis heute, dabei war er als Sportwagen recht praktisch veranlagt: offiziell durfte man darin auch zu dritt nebeneinandersitzen (heute unvorstellbar) und fürs Gepäck waren 2 Kofferräume vorhanden!

Wie vorausschauend die Porsche-Entscheidung, auf ein komplett offenes Fahrzeug vorläufig zu verzichten, war, zeigte sich in den folgenden Jahren. Auf dem für alle europäischen Sportwagenhersteller lebenswichtigen Absatzmarkt USA entflammte eine öffentliche Diskussion über die Sicherheit von Fahrzeugen, auch von Cabrios. Der amerikanische Verbraucheranwalt Ralph Nader hatte in seinem Buch „Unsafe at any Speed“ Konstruktionsschwächen von amerikanischen Automobilen, aber auch von Importfahrzeugen wie dem VW Käfer, aufs Korn genommen und außerdem zu einem Rundumschlag gegen Cabrios ausgeholt, die im Falle eines Überschlags den Passagieren keinen ausreichenden Schutz böten.

Naders Buch war so einflussreich, dass die Sicherheit in und von Kraftfahrzeugen eine Angelegenheit von nationalem Interesse wurde, das heißt, es wurden diverse Gesetze verabschiedet, die alle am Markt vertretenen Hersteller verpflichteten, sicherere Autos zu bauen. Dies führte nicht nur zu den merkwürdigen Stoßstangen der amerikanischen Fahrzeuge ab Mitte der 70er-Jahre, die einen Zusammenstoß mit einer Geschwindigkeit von 8 km/h aushalten mussten ohne sich zu verformen, sondern auch dazu, dass man von einem baldigen Vermarktungsverbot klassischer offener Fahrzeuge ohne Überschlagschutz ausgehen konnte.

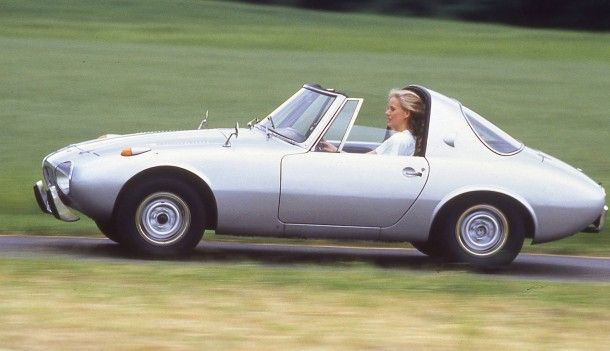

In den Entwicklungsabteilungen der europäischen Fahrzeughersteller blieb dieser „Alarm“ natürlich nicht ungehört. Porsche hatte in „vorauseilendem Gehorsam“ mit dem 911 targa bereits ein „Sicherheitscabrio“ im Angebot, während andere traditionelle Roadster- und Spiderproduzenten zunächst noch ohne Ergebnis dastanden. Das Targa-Dachkonzept war grundsätzlich schon vor der Vorstellung des 911 targa bekannt, weil es schon seit den frühen 60ern von einem Zubehörlieferanten ein sogenanntes „Surrey-Top“ für den Triumph TR 4 gab. Außerdem hatte Toyota ebenfalls vor Porsche den ersten serienmäßigen „Targa“, den Sports 800, vom Band laufen lassen, aber bei diesem Frühstarter blieb es bei einer überschaubaren Stückzahl von gut 800 Auslieferungen.

Die meisten japanischen Hersteller haben beim Autobauen klein angefangen. Trotzdem entstanden schon früh originelle Nischenfahrzeuge abseits des Mainstreams wie dieser kleine Targa von Toyota. Er war der erste Sportwagen des Herstellers überhaupt.

Das Potential des Targakonzeptes wurde also erst nach der Veröffentlichung von Naders Buch richtig deutlich. Einer der ersten Hersteller, die es damit am Markt versuchten, war Matra in Frankreich. Wie viele Produzenten von Nischenfahrzeugen versuchte Matra mit technischer und formaler Extravaganz seine Fahrzeuge am Markt zu platzieren. Der Typ 530 fiel mit seinem Targadach, aber auch mit seiner formal eher gewöhnungsbedürftigen Kunststoffkarosserie schon äußerlich aus dem Rahmen. Auf der technischen Seite hatte man den braven 4-Zylinder V-Motor aus dem Ford 17 M mit der in den 60er-Jahren unerhört progressiven Mittelmotorbauweise kombiniert. Am Ende war dieses Fahrzeug mit knapp 10000 produzierten Exemplaren aber auch nur eine bemerkenswerte Randerscheinung.

In vielerlei Hinsicht schräg: Der Matra 530 war nicht nur technisch ungewöhnlich, auch seine Optik wich zum Zeitpunkt seiner Vorstellung von allen gewohnten Formen ab. Lag es daran, dass er aus den Hallen eines Rüstungskonzerns rollte?

Das konnte man vom Fiat X 1/9 sicherlich nicht behaupten. Technisch folgte er einem ähnlichen Layout wie der Matra, aber er brachte nicht nur das Targadach, sondern auch den Mittelmotor in die Großserie. Fiat hatte in der „kleinen“ Cabrioklasse den charmanten, aber mittlerweile technisch veralteten 850 Spider im Programm, der der Ablösung harrte. Aus heutiger Sicht kann man den Mut von Fiat zum Bau des X 1/9 nur bewundern, denn die Mittelmotorbauweise verteuert von vorne herein den Bau eines Sportwagens, da dabei weder bei der Plattform noch fahrwerkstechnisch auf von Limousinen stammende Baugruppen zurückgegriffen werden kann. Trotzdem gelang es dem Hersteller, den X 1/9 über 16 Jahre hinweg erfolgreich zu vermarkten, wobei in den letzten Jahren die Produktion zu Bertone ausgelagert wurde, der auch für den Karosserieentwurf verantwortlich zeichnete.

Der kleine Fiat besitzt eine so stimmige Form, dass man sie kaum verbessern konnte. So wurde seine Karosserie während der langen Bauzeit kaum verändert; trotzdem blieb er aktuell, denn das Werk hielt ihn technisch up-to-date und stimulierte die Nachfrage zusätzlich durch regelmäßig offerierte Sondermodelle.

Ein weiteres, auf dem US-Markt erfolgreiches Fahrzeug des Fiat-Konzerns war der 124 Spider. Auch er war in den 70er-Jahren nicht mehr taufrisch, außerdem waren innerhalb des Konzerns technisch die Weichen schon Richtung Frontantrieb gestellt, auch wenn es mit dem 131 und dem 132 vorläufig noch Heckantriebsmodelle im Portfolio gab. Fiat hatte 1969 Lancia gekauft und versprach sich bessere Verkaufschancen für einen Nachfolger des 124 Spider dadurch, dass dieses Modell unter dem prestigeträchtigeren Label der Marke Lancia verkauft werden könnte. Lancia hatte 1972 mit dem Beta eine für die Klasse technisch anspruchsvolle Frontantriebslimousine auf den Markt gebracht, die für die Ableitung sportlicher Varianten bestens geeignet erschien. Für den zukünftigen Beta Spider war außerdem das Targadach gesetzt, denn selbstverständlich sollte er auch in den USA erfolgreich vermarktet werden.

Bis heute beeindruckt der 1974 vorgestellte Beta Spider durch technische und konzeptionelle Brillanz. Der Motor mit zwei obenliegenden Nockenwellen steht konstruktiv dem der zeitgenössischen Alfa-Modelle kaum nach, dazu gab es serienmäßig ein Fünfganggetriebe, 4 Scheibenbremsen und ein sehr agiles Fahrwerk, welches in den Grundzügen noch Jahre später von Mazda für die 626-Modelle für gut befunden wurde.

Der Clou war jedoch die Vielfalt der Möglichkeiten bei der Dachöffnung. Geschlossen ist der Spider ähnlich ruhig im Innenraum wie ein Coupé mit festem Dach, da er kein großes Verdeck besitzt, welches sich aufblähen oder zu Klappergeräuschen neigen könnte, sondern nur ein herausnehmbares Targadach, welches mühelos zu öffnen ist und beim Verstauen im Kofferraum dort nur wenig Platz wegnimmt. Das kleine Verdeck im Heckbereich kann für erhöhten Frischluftdurchsatz ebenfalls geöffnet werden und liegt auf dem hinteren Bereich der Karosserie auf, ohne den Blick durch den Rückspiegel wesentlich zu beeinträchtigen. Das Kofferraumvolumen ist für ein Cabrio dieser Größe sehr großzügig bemessen, weil es nicht durch einen Verdeckkasten geschmälert wird.

Wenn die Temperaturen mal nicht so sind, dass man das Auto komplett öffnen möchte, kann man mit herausgenommenem Targadach und eingeschalteter Heizung trotzdem offen fahren. Ist das Gegenteil der Fall, lässt man dieses dagegen montiert und öffnet nur das hintere, kleine Faltverdeck. Bei der in Deutschland immer häufiger anzutreffenden tropischen Hitze sitzt man dann schön im Schatten und kann bei geöffneten Seitenfenstern trotzdem den Wind durch das Auto wehen lassen.

Beim roten Beta Spider konnte man bei großer Hitze auf die „Landaulet-Funktion“ zurückgreifen, dann werden nur die Passagiere auf den Rücksitzen in der Sonne gebraten. Dort war das Platzangebot für kleine Kinder gar nicht schlecht.

Der Flaminia Presidenziale aus dem Jahre 1960 illustriert das auch heute noch für Repräsentationslimousinen gültige Bauprinzip eines Landaulets. In Deutschland gab es vergleichbare Fahrzeuge von Mercedes, darunter den 600 Pullman.

Diese Variante bieten ansonsten nur Landaulets, eine Bauweise, die heutzutage fast nur noch bei repräsentativen Limousinen zur Anwendung kommt, z.B., wenn damit Staatsgäste chauffiert werden sollen. Ein schönes Beispiel für ein Landaulet ist der Lancia Flaminia als verlängerte Staatslimousine der italienischen Regierung.

Trotzdem gab es auch in der jüngeren Vergangenheit Cabrios mit Landaulet-Funktion, die ähnlich geöffnet werden können wie der Lancia Beta Spider. Im Zuge der aufkommenden Sicherheitsdiskussion (und möglicherweise auch auf Grund von Verwindungsproblemen der Karosserie) ging BMW beim vom Stuttgarter Karosseriebetrieb Baur produzierten 1600 Cabrio ab 1971 dazu über, den jetzt als 02er-Reihe bekannten kleinen BMW als Targa bauen zu lassen. Bei diesem Modell waren, wie auch bei den Nachfolgern (BMW 3er E 21 und E 30) mit gleichem Karosseriekonzept, die feststehenden B-Säulen durch kleine hintere Seitenfenster ergänzt worden, welche die Sicht nach schräg hinten verbesserten und den hinten Sitzenden etwas besseren Windschutz boten. Mit der Vorstellung des komplett offenen BMW 3er Cabrios auf der IAA 1985 ließ die Nachfrage nach den von Baur produzierten 3er-Derivaten rapide nach.

Die BMW 02-Serie war dank ihrer sportlichen Motor- und Fahrwerksauslegung am Markt ein Renner, trotz der vergleichsweise hohen Preise. Bei den Baur-Cabrios kam nochmal ein satter Aufschlag für den „Aufschnitt“ dazu, weshalb die Stückzahlen am Ende gering blieben.

Das Baur Cabrio des 3er-BMW der Serie E 30 war sogar mit Allrad bestellbar, wie das „X“ in der Typbezeichnung am Heck verrät. Die Seitenansicht dieses Fahrzeugs ist formal sehr gelungen; eleganter konnte nur noch das spätere Vollcabrio von BMW selbst werden.

Ebenfalls bei Baur in Stuttgart wurde der Opel Kadett Aero produziert. Das Karosseriekonzept war grundsätzlich das gleiche wie bei den BMW-Modellen, so dass auch der Aero als Limousine, Cabrio, Targa oder Landaulet gefahren werden konnte. Als Wettbewerber zu dem in der gleichen Zeit hergestellten VW Golf Cabrio und dem immer noch parallel dazu gebauten Käfer Cabrio stand der Kadett Aero allerdings wegen der durch die kleine Serie bedingten hohen Preise von Vorneherein auf verlorenem Posten. Heute hat er gerade wegen seiner Seltenheit (es wurden nur etwa 1300 Stück davon hergestellt), aber auch wegen der zuverlässigen Großserientechnik seine Liebhaber, besonders natürlich originale Fahrzeuge, welche nicht durch häufig anzutreffende Tuningmaßnahmen verschlimmbessert wurden.

Zu Beginn seiner Karriere gab es den Kadett Aero nur mit dem kleinen 60 PS-Motor, erst ein Jahr später folgte der deutlich durchzugskräftigere 1,6-Liter mit 75 PS. Wie groß der Leistungshunger mancher Opel-Fans war, kann man daran erkennen, dass von Zweit- oder Drittbesitzern nachträglich viele Aero auf Rekord-Motoren mit bis zu 2,4 Liter Hubraum umgerüstet wurden.

Stichwort VW Cabrios: Neben dem allgegenwärtigen Käfer gab es von dieser Marke bis in die frühen 70er-Jahre hinein ja auch noch den Karmann Ghia mit Cabrioverdeck als „sportliche“ Käfer-Version. „Sportlich“ war an diesem Fahrzeug allerdings von Anfang an nur die Form, denn die Leistung ab Werk kam auch in den späten Produktionsjahren nie über 50 PS hinaus. Ein großer Hersteller wie VW konnte mit einem solchen Modell keine Imagepunkte mehr sammeln, also war es an der Zeit, etwas zur Markenaufwertung zu unternehmen. Vor diesem Hintergrund entstand der VW-Porsche 914 als Koproduktion zwischen VW und Porsche.

Bei Porsche sollte dieses Fahrzeug als Einstiegsmodell unterhalb des 911 dienen, denn seit der Einstellung des Typs 356 war in diesem Segment kein wirklich zeitgemäßer Porsche mehr erhältlich. Der 912 war zwar preiswerter als der 911, aber er trug die Motorentechnik des 356 auf und es war klar, dass seine Tage bald gezählt sein würden.

Der neue 914 wurde folglich in einer zahmeren Variante mit zunächst 80 PS für VW-Kunden und in einer schärferen Variante mit 110 PS für die zahlungskräftigere Porsche-Klientel hergestellt. Allen Versionen gemeinsam war das Karosseriekonzept als Targa mit festem, herausnehmbarem Dachmittelteil und das technische Layout mit Mittelmotor. In der Summe also eine durchaus dem Zeitgeist für Sportwagen entsprechende Auslegung. Wie erwartet ging der Großteil der Produktion in die USA. Nicht ganz erwartet war sicherlich der gemessen an der gesamten Produktionszahl verschwindend geringe Anteil der Versionen mit Porsche-Motor. Trotz diverser Rennerfolge und modernerem Konzept hatte der 914/6 intern keine realistische Verkaufschance gegen den kaum teureren 911 T und wurde nach 2 Jahren aus dem Programm gestrichen. Die Vierzylinderversionen kamen dagegen trotz ihrer aus manchen Blickwinkeln eher unvorteilhaften Proportionen auf sechsstellige Stückzahlen.

Davon konnten andere Targas der frühen 70er-Jahre, wie z.B. der (Ferrari) Dino 246 GTS, nur träumen. Die italienischen Kleinserienhersteller produzierten auch in dieser Zeit schon überwiegend geschlossene Versionen ihrer Sportwagen, welche bei Ferrari schon an der Typenbezeichnung mit einem „B“ für Berlinetta am Ende erkennbar sind. Steht dort jedoch als letzter Buchstabe ein „S“, handelt es sich um die offene Variante, also einen „Spider“. Wie bereits an anderer Stelle erläutert, sind italienische „Spider“ jedoch häufig auch Targas. Wie auch immer, durch die Dachöffnung bot sich die Gelegenheit, die berauschenden Auspuffklänge der drehfreudigen 6-Zylindermotoren noch intensiver zu vernehmen. Sicherlich auch ein Argument für Tony Curtis, der einen 246 GTS in der Serie „Die 2“ pilotieren durfte.

Dieses Fahrzeug war eigentlich gar kein Ferrari. Enzo Ferrari benannte die kleineren 6-Zylindermodelle nach dem Kosenamen seines früh verstorbenen Sohnes „Dino“. Die Markenbezeichnung Ferrari war dagegen den starken 12-Zylindern vorbehalten. Auch das sich aufbäumende Pferd findet man an diesem Fahrzeug nicht ab Werk.

Bei der gelben Lotus Elise handelt es sich um ein Fahrzeug der ersten Serie (Text siehe unten). Trotz auf dem Papier bescheidener Leistung von anfangs nur 122 PS handelt es sich bei diesem Fahrzeug um einen ernsthaften Sportwagen, denn er brachte, je nach Ausstattung, nur knapp 800 kg auf die Waage. Mit den später nachgereichten, stärkeren Motoren konnte er sich noch besser in Szene setzen und erreichte Beschleunigungswerte von Supersportwagen.

In der Ahnenreihe des 246 GTS folgten bei Ferrari die Modelle 308/328 GTS, 348 GTS und 355 GTS, alle mit Targadach und Mittelmotor, wobei es beim 355 auch ein dem Zeitgeist entsprechendes Vollcabrio gab. Da konnte natürlich der ewige Ferrari-Kontrahent Lamborghini nicht tatenlos zusehen und trat in den 70er- und 80er-Jahren mit den Modellen Silhouette und Jalpa in den Wettbewerb mit dem Widersacher ein, allerdings mit sehr mäßigem Erfolg, denn beide blieben Randerscheinungen.

Auch dieser Ferrari (genauer: der formal nahezu identische 308 GTS) kam zu Ehren auf der Leinwand in der Serie „Magnum“. Mittlerweile durften auch die „schwächeren“ Modelle den Ferrari-Schriftzug und das „cavallino rampante“ tragen. Die Motoren hatten jetzt standesgemäße 8 Zylinder

In den 90er-Jahren profitierten viele Hersteller vom Cabrio-Boom, darunter auch Ferrari. Beim 355 wurden mehr Vollcabrios als Targas verkauft; die beliebteste Karosserievariante blieb jedoch mit gewissem Abstand die geschlossene 355 Berlinetta.

Weder der Silhouette noch der ihn später ersetzende Jalpa konnten bezüglich der Produkteigenschaften ernsthaft mit den Wettbewerbern Porsche und Ferrari konkurrieren, trotz des durchaus interessanten, ursprünglich von Bertone stammenden Designs.

Erst in jüngerer Zeit gab es wieder einen Targa aus Italien, der finanziell noch in der Reichweite eines Normalverdieners lag: den Alfa Romeo 4C Spider. Zunächst war der 4C nur als Coupé erhältlich, aber besonders die amerikanischen Kunden forderten eine Spider-Variante, welche das Werk schließlich 2015 nachschob. Besonders erfolgreich am Markt war das Modell nicht; der 4C Spider war mit 240 PS bei 940 Kilo Leergewicht als kompromisslose Fahrmaschine ausgelegt und sprach so nur sportlich orientierte Fahrer oder Sammler an. Für seinen Kaufpreis gab es andernorts geräumige Limousinen oder SUVs mit viel mehr Platz und Komfort, vom bequemeren Einstieg ganz zu schweigen...

Der Alfa Romeo 4C Spider war eine technisch und optisch ambitionierte Konstruktion, welche die sportliche Kompetenz der Marke Alfa Romeo unter Beweis stellen sollte. Leider ist Alfa Romeo nur noch ein Schatten seiner selbst und baut inzwischen (wie die meisten früheren Sportwagenhersteller) überwiegend SUVs. So blieb es am Ende bei einem Strohfeuer, wenn man an den erhofften Imagegewinn durch den 4C denkt.

Insofern teilt der Alfa das Schicksal mit vielen anderen Sportwagen. Bedingt durch den demographischen Wandel schwindet ihre potentielle Kundschaft immer mehr, und die veränderten Essgewohnheiten und das damit einhergehende Bedürfnis nach großzügigeren Platzverhältnissen tun ein Übriges dazu. Junge, schlanke Fahrer mit Jockey-Figur, die elegant in den Fahrersitz eines knapp über dem Asphalt kauernden Sportwagens gleiten, findet man kaum noch. Und wenn tatsächlich mal ein richtiger Sportwagenfan auftaucht, wird er Mühe haben, eine Partnerin zu finden, die sich mit dem geringen Kofferraumvolumen aktueller Sportwagen, ob geschlossen oder offen, arrangieren kann.

Das „Leben“ ist also nicht leichter geworden für Fahrzeuge wie den Alfa 4C oder auch das Fahrzeug, welches seinen Entwicklern als Blaupause diente: die Lotus Elise. Ja, auch in England konnte man Targas bauen, und die Elise ist davon ein Prachtexemplar. Sie nutzt die Stabilitätsvorteile des Targa-Konzepts, gepaart mit der fahrdynamisch vorteilhaften Lage des Motors hinter den Vordersitzen, für optimalen Fahrspaß auch mit offenem Verdeck bei fettreduzierter Karosseriegestaltung. Dieses Fahrzeug bringt kein Gramm zu viel auf die Waage und verzichtet auf jeden heute oft für unabdingbar gehaltenen Luxus. Trotz nominell bescheidener Leistungsdaten flitzt eine Elise dank ihrer Kompaktheit und Wendigkeit um die Ecken wie kaum ein zweiter Sportwagen, übrigens auch dann noch, wenn die Straßen schmäler werden.

Leider ist auch die für sie erreichbare Marktnische immer enger geworden; gerade noch knapp 2000 Fahrzeuge pro Jahr konnte Lotus von seinen 3 Modellen Elise, Exige (auch als Targa) und Evora in den letzten Jahren weltweit an den Mann bringen; der Nachfolger heißt Emira, ist wesentlich geräumiger und schwerer als die schlanke Elise und nur noch als Coupé erhältlich – eine auch bei anderen Marken typische Entwicklung.

Welches Potential das Elise-Konzept eigentlich haben sollte, kann man nicht nur daran erkennen, dass auch der später erschienene Alfa 4 C nach dem gleichen Muster gestrickt ist. Lotus fertigte mit Komponenten der Elise auch den „deutschen“ Targa Opel Speedster und seinen britischen Cousin Vauxhall VX 220 und später den ersten serienmäßig hergestellten Tesla – den optisch an die Elise angelehnten Roadster mit vielen Lotus-Bauteilen.

Auch wenn man es dem Speedster wegen seiner kantigen Form nicht gleich ansieht, basiert er karosserie- und fahrwerkstechnisch auf der Lotus Elise Serie 2. Die Motoren entstammen jedoch dem Opel-Regal. Die geplanten 10000 Stück wurden nicht erreicht; am Ende kamen Opel und Vauxhall nur auf gut 7000 Fahrzeuge.

Noch ein Elise-Derivat: Dem Tesla Roadster sieht man die Verwandtschaft mit der Elise eher an. Als Antrieb wurde hier jedoch selbstverständlich ein Elektromotor verwendet, wie bei allen Tesla, die ihm folgen sollten.

Auch der leider viel zu früh aufgegebene Smart Roadster folgte der Leichtbau-Lehre von Lotus. Sein Targabügel sorgte für die einem Sportwagen angemessene Karosseriestabilität. In Verbindung mit dem Mittelmotor ergab sich trotz des vergleichsweise schwachbrüstigen 3-Zylinder-Motors mit nur 700 ccm ein sportwagenmäßiges Fahrverhalten. Der Smart besitzt im Gegensatz zu den meisten Targas ein auch während der Fahrt elektrisch zu öffnendes Stoffverdeck, welches im Kofferraum versenkt wird. Hätte man beim Smart Roadster, von dem es auch ein „Roadster-Coupé“ gab, als Alternative ein manuelles Getriebe im Programm gehabt, wäre dadurch der Kreis der Interessenten sicherlich deutlich größer gewesen. So erfüllte auch dieses sympathische Fahrzeug leider nicht die in es gesetzten Verkaufserwartungen.

Das Foto zeigt den Smart als Roadster-Coupé in der stärksten erhältlichen Motorisierung. Der Mercedes-Tuner Brabus brachte den kleinen Turbo auf respektable 101 PS. Diese Version hat mittlerweile bereits Liebhaberstatus – Wertsteigerung sehr wahrscheinlich.

Einige Jahre nach dem Ende der Smart Roadster-Produktion versuchte es ein französischer Hersteller, in der kleinen Klasse mit einem Targa Verkaufserfolge einzufahren: Renault mit dem „Wind“. Er zeichnete sich aus durch eine bemerkenswerte Dachkonstruktion: sein „Targadach“, ein Dachteil aus herkömmlichem Karosserieblech, lässt sich um eine zwischen den B-Säulen montierte Achse in „Windeseile“ um 180° nach hinten drehen und unter der Kofferraumklappe versenken. Der Wind blieb trotz temperamentvoller Fahrleistungen eher eine Randnotiz und verschwand nach wenigen Jahren von der Bildfläche. Er war insofern untypisch, weil er, im Gegensatz zu den meisten zweisitzigen Targas, keinen Mittelmotor besaß, sondern einen Frontmotor, selbstverständlich mit Frontantrieb wie beim Twingo, von dem er abgeleitet war.

Als der Wind 2010 vorgestellt wurde, war die Zeit kleiner Cabrios eigentlich schon vorbei. Wie bei geschlossenen Fahrzeugen, zeigte sich immer deutlicher ein Trend zur Größe.

Während sich vor allem deutsche und italienische Hersteller intensiv mit den Möglichkeiten beschäftigten, die das Targa-Konzept bot und in der Folge auch nach diesem Konstruktionsprinzip entwickelte Fahrzeuge auf den Markt brachten, herrschte in Großbritannien diesbezüglich lange Funkstille. Sicherlich lag es auch daran, dass die britische Autoindustrie auf Grund von Qualitätsproblemen und jahrelangen Auseinandersetzungen mit den Gewerkschaften spätestens ab den 70er-Jahren besonders gebeutelt wurde und in den 80ern ihre frühere Führungsrolle unter den europäischen Autobaunationen längst eingebüßt hatte. Der Koloss „British Leyland“ vereinte zwar viele ehemals renommierte Marken unter einem Konzerndach, aber die Absatzzahlen der in der Regel veralteten Modelle litten unter Schwindsucht.

Bei Triumph fand mit dem Stag ein Aufbäumen gegen den sich schon 1970 abzeichnenden Trend statt. Dieser mit einem Achtzylinder ausgestattete Wagen sollte als Imagelokomotive für die Marke dienen, die ja schon in der Vergangenheit durchaus Verkaufserfolge am Sportwagenmarkt nachweisen konnte, speziell mit den TR-Modellen, welche in vielerlei Hinsicht einen eher rauen, aber herzlichen Charakter hatten.

Der Stag sollte dagegen ein eleganter, komfortabler Tourer sein. Ganz dem Sicherheitsstreben der damaligen Zeit folgend hatte er eine besonders ausgeklügelte Dachkonstruktion: neben dem Überrollbügel zwischen den B-Säulen befand sich zwischen diesem und der Mitte des Windschutzscheibenrahmens eine weitere Verstrebung. Durch diesen T-Steg wurde die Verwindungssteifigkeit der selbsttragenden Karosserie weiter verbessert und im Falle eines Überschlags hätten sich die Überlebenschancen der Passagiere deutlich erhöht.

Trotz der vorausschauenden Entwicklung als Sicherheitscabriolet war dem Stag kein großer kommerzieller Erfolg beschieden. Die elegante Karosserie von Michelotti konnte die mechanischen Probleme durch den bei Produktionsbeginn noch nicht ausgereiften Motor nicht wettmachen, so dass die Modellreihe nach nur etwa 26000 Fahrzeugen eingestellt wurde. Optisch sah er fast wie ein normales Cabrio mit Bügel aus, denn über der kompletten Dachöffnung spannte sich ein reguläres Cabrioverdeck, so dass vom Targabügel nur die seitlichen, verchromten Teile an der B-Säule sichtbar waren. Ergänzt wurden diese durch ebenfalls verchromte Rahmen für die Seitenscheiben.

Auch James Bond durfte den distinguierten Stil des Triumph Stag goutieren. Im Streifen „Diamonds are forever“ cruist er damit durch Amsterdam. Der Stag steht mit seiner Bauweise an der Grenze zwischen Cabrio und Targa; wegen seines Sicherheitskonzepts, das dem der Targas mit T-Steg entspricht, kommt er auch in diesem Kapitel zu Ehren.

Bis zum Erscheinen der Lotus Elise trugen auch die britischen Kleinserienhersteller wenig zur Fahrzeuggattung „Targa“ bei. Bei Reliant gab es einige Jahre lang eine Abwandlung des bekannten Kombicoupés Scimitar als Scimitar GTC mit einem vom Stag inspirierten Dachkonzept, also ebenfalls mit Überrollbügel und „T-Roof“. Davon wurden jedoch nur ein paar hundert Stück gebaut. Noch weitaus geringer waren die Stückzahlen der Modelle 412 und Beaufighter der britischen Exotenmarke Bristol. Deren Dachkonzept ähnelte verblüffend dem des Lancia Beta Spider; möglicherweise passt sogar dessen Dachmittelteil in die noblen Bristols, denn bei beiden Modellen hatte der italienische Designer Zagato die Hand im Spiel.

Nach dem Auslaufen des Stag hoffte Reliant, mit dem Scimitar GTC den Triumph zu beerben. Der 2,8 Liter V6, welcher von Ford Köln zugekauft wurde, hatte eine vergleichbare Leistung, aber an die Eleganz des Stag kam der eher grobschlächtig designte GTC nicht heran.

Thema Design: um einen Bristol 412 schön zu finden, bedarf es schon eines sehr ausgefallenen Geschmacks. Aber er bot für „Mutige“, die Diskussionen über Schönheit nicht scheuten, auch das Besondere: die Ersatzräder der meisten Bristols befinden sich hinter einer separaten Klappe zwischen dem linken Vorderrad und der linken Tür. In der Tat skurril – und very British!

Während also die Briten den Trend zum Sicherheitscabrio verschliefen, waren die Japaner hellwach und sprangen bald auf diesen Zug auf, der ja genau genommen mit einem Japaner, dem Toyota Sports 800, erst ins Rollen gekommen war.

Honda hatte in den 80er-Jahren von allen japanischen Herstellern wohl das sportlichste Image. Zum einen waren die Honda-Motorräder bereits seit den 60ern etabliert, zum anderen hatte sich der Hersteller in der gleichen Zeit auch in der prestigeträchtigen Formel 1 engagiert. Nicht zuletzt hatte man mit dem kompakten Coupé CRX, einer Ableitung des erfolgreichen Civic, bereits einen Achtungserfolg im Segment der kleinen Sportwagen erzielt. Bei der zur Überarbeitung anstehenden Modellreihe sollte jedoch das sportliche Konzept beibehalten und mit der Möglichkeit, das Dach zu öffnen, verknüpft werden. So wurde 1992 der CRX del Sol vorgestellt, optisch ein typischer Targa mit herausnehmbarem Dachmittelteil. Zusätzlich konnte die Heckscheibe senkrecht hinter den beiden Vordersitzen versenkt werden.

Der Clou: gegen Aufpreis konnte man ihn auch mit elektrisch versenkbarem Stahldach bestellen. Die Mechanik ist sensationell ungewöhnlich: Der nahezu plane Deckel des Kofferraums wird durch eine Hubvorrichtung in eine fast waagrechte Position oberhalb des Überrollbügels gebracht. Dann fahren aus dem Deckel des Kofferraums zwei Auslieger wie bei einem Gabelstapler nach vorne und nehmen das zwischenzeitlich entriegelte und etwas angehobene Dachmittelteil auf. Es liegt jetzt auf den beiden Armen und wird elektrisch unter die Klappe des Kofferraums gezogen. Die komplette Einheit aus Kofferdeckel mit darunter liegendem Targadach senkt sich anschließen wieder in die ursprüngliche Position des Kofferdeckels ab. Eine sehenswerte Prozedur und eine außerordentliche Ingenieursleistung, die man sich auf YouTube auch anschauen kann. Die Japaner konnten auch vor 30 Jahren schon weit mehr als kopieren; sie waren mindestens so gute Tüftler wie die Schwaben.

Gar nicht wenige CRX del Sol laufen auch heute noch als Zweitwagen im ganz regulären Alltagsbetrieb, denn auch dieses Modell ist zuverlässig wie die meisten anderen Japaner.

Schon ab den späten 70er-Jahren war Datsun, damals die Automarke des Nissan-Konzerns, mit Fahrzeugen nach dem Targa-Konzept speziell in den USA sehr erfolgreich. Dort war der Datsun Z über einige Jahre hinweg der erfolgreichste Sportwagen überhaupt. Was lag näher, als diesen weiterzuentwickeln und zusätzlich die Option anzubieten, den Innenraum durch die Entfernung des Dachs besser zu belüften? Beide Ansprüche wurden vom Datsun 280 ZX erfüllt, welcher auch in Deutschland recht gut ankam. Das „X“ in der Modellbezeichnung deutet bereits an, dass er größer und luxuriöser war als die „Z“-Vorgängermodelle. Zudem konnten die beiden Glasdachhälften aus der mittleren Dachpartie herausgenommen werden.

Zu seinen Produktionszeiten war die Form dieses Autos der Hammer. Allein schon die Proportionen mit der ellenlangen Motorhaube. Hinzu kam in vielen Fällen eine attraktive Zweifarblackierung. Einen durchzugsstarken Sechszylinder und eine plüschige Innenausstattung gab es grundsätzlich dazu.

Nach vorne war der in die Karosserie integrierte Überrollbügel über einen T-Steg mit dem Windschutzscheibenrahmen verbunden, so dass die Öffnung ohne Verzicht auf Stabilität und Sicherheit realisiert wurde. Der 280 ZX war nicht nur der Urvater folgender Nissan-Sportwagen mit diesem Dachkonzept, er war diesbezüglich auch verwandt mit amerikanischen Vorbildern wie Chevrolet Camaro und Pontiac Firebird, bei denen das „T-Roof“ eine beliebte Option war. Auf Grund der Dollarschwäche gegenüber der D-Mark in den Jahren um 1980 waren amerikanische Fahrzeuge in Deutschland plötzlich ziemlich preiswert geworden, weshalb mancher Interessent anstatt eines Mantas oder Capris sich einen optisch wesentlich imposanteren Camaro oder Firebird bestellte, letzteren vielleicht sogar in der besonders auffälligen Ausstattung „Trans Am“ mit T-bar Top und Honeycomb-Felgen.

Nochmal zwei Filmstars: Burt Reynolds fuhr einen dem Fotomodell entsprechenden Firebird in dem Actionfilm „Smokey and the Bandit“ (deutsch: „Ein ausgekochtes Schlitzohr“). Der hier abgebildete private Trans Am (Bj. 1978) von Reynolds wurde 2019 für 317500 Dollar versteigert.

Bei einem weiteren bekannten Amerikaner, der Corvette, wurde die T-Roof Lösung nur bei der Version C3 mit zeitgenössischem Coke-Bottle-Design angeboten. Die Sicherheitsbestimmungen für Cabrios waren in den USA so verschärft worden, dass 1975 das letzte Vollcabrio dieser Baureihe produziert worden war. Am Beispiel der Corvette kann man gut erkennen, dass die Fahrzeuge nach dem Targa-Konzept, zu denen man als Variante auch alle Autos mit T-Top zählen kann, aus der Not geboren wurden: um der Kundschaft weiterhin die Möglichkeit zu geben, offen zu fahren und dennoch die geltenden Sicherheitsvorschriften zu erfüllen, blieb zunächst nur diese Lösung.

Aus der Not eine Tugend gemacht: Nach dem Auslaufen des Corvette Cabrios lieferte GM seinen Frischluftfans die nicht minder attraktive Targa-Corvette, bei der die Verwandtschaft mit dem Design der Coca-Cola-Flasche besonders auffällig ist. Auf Grund der strengen Abgasgesetzgebung in den USA hatten diese sportlich aussehenden Modelle ab Mitte der 70er Jahre zwar immer noch großvolumige Motoren, aber relativ wenig Leistung.

Beim Nachfolger der C3, der Corvette C4, wurde auf den Mittelsteg des T-Roofs verzichtet, so dass der Dachbereich zwischen Fahrer und Beifahrer bei Herausnahme des Targadachs nun ganz geöffnet werden konnte. Etwas überraschend wurde ab 1986, also nach 10-jähriger Pause, von der Corvette auch wieder ein komplett zu öffnendes Cabrio angeboten. Durch konstruktive Maßnahmen war die Karosserie so verstärkt worden, dass sie auch bei einem Überschlag den in den USA vorgegeschriebenen Schutz der Passagiere gewährleistete.

Bei der C4 sieht man deutlich, wie sich in den 80er-Jahren das Design amerikanischer (und japanischer) Hersteller von den schwülstigen Formen der 70er hin zu einer neuen Sachlichkeit bewegte. Auch die Motoren wurden (endlich) wieder etwas kräftiger.

Die meisten Targas ab den 80er-Jahren kamen aus Japan. Der Datsun (Nissan) 280 ZX als Trendsetter wurde bereits erwähnt; seine Nachfolger mit der Bezeichnung 300 ZX (zwei Generationen) bewahrten das Dachkonzept mit T-Roof bis ins Jahr 2000, erst dann folgte auf Basis des neuen Nissan 350 Z wieder eine Version mit komplett zu öffnendem Cabrioverdeck.

Da bei Nissan die herausnehmbaren Dachhälften beim 280 ZX ein gewichtiges Verkaufsargument waren, transferierte der Hersteller das Konzept auf ein kleineres, erschwinglicheres Modell. So bot der ab 1990 angebotene 100 NX ebenfalls die Option, sich bei Bestellung mit T-Roof den Wind um die Nase wehen zu lassen. Für Fans von exotischen Fahrzeugen: ab und zu werden 100 NX zu absoluten Dumpingpreisen im Internet angeboten. Gute Exemplare mit H-Kennzeichen und T-Roof werden in Bälde absolute Hingucker bei Oldtimerveranstaltungen sein!

Vom 100 NX gab es auch einen GTI mit 143 PS. Der sorgte für durchaus sportliche Fahrleistungen und erreichte eine Spitze von 210 km/h.

Auch Toyota war mit Targas in mehreren Klassen erfolgreich unterwegs. Ein optisch und technisch beeindruckendes Fahrzeug in der Klasse der kleinen offenen Fahrzeuge war der MR 2 ab 1984. Die eher kantige Form war aus einem Guss und zeichnete sich durch die in dieser Zeit bei Sportwagen nahezu obligatorischen Klappscheinwerfer aus. Entfernt erinnerte das Design an den Fiat X 1/9, als dessen geistigen Erbe man den MR 2 durchaus ansehen kann. Der wie beim Fiat als Mittelmotor eingebaute 1,6-Liter mit zu der Zeit noch seltenen 16 Ventilen lieferte stramme 124 PS. In Verbindung mit der sehr kompakten und leichten Karosserie war das Fahrzeug für damalige Verhältnisse sehr sportlich unterwegs, vorausgesetzt, man scheute sich nicht, dem Motor auch mal höhere Drehzahlen abzuverlangen. Es gab Versionen mit herausnehmbaren Dachhälften (T-Roof) oder einem herausnehmbaren festen Dachteil, bei dem die seitlichen Dachzüge jedoch stehen blieben.

Dieses Auto war auf Grund seiner Wendigkeit ein kleiner Wirbelwind und hatte eigentlich nur ein Problem: in Frankreich klang die Typbezeichnung verdächtig wie „merde“ („Scheiße“). Seiner Popularität tat das keinen Abbruch. Vor dem Erscheinen des Mazda MX5 war er eines der wenigen erschwinglichen offenen Fahrzeuge in der kleinen Fahrzeugklasse.

Beim Nachfolger wich Toyota dann leider etwas von der Linie des knackigen kleinen Sportwagens ab. Er wurde deutlich größer und schwerer, aber trotz der „weichgespülten“ Form blieb es beim Mittelmotor und der Option des T-Roofs für Frischluftfreunde.

In der gehobenen Sportwagenklasse war Toyota natürlich der Erfolg von Nissan mit dem 280 ZX nicht entgangen. Beim Toyota Supra gehörte ab 1986 bei den deutschen Ausführungen ein Targadach zur Serienausstattung. Das Fahrzeug war nicht nur als Konkurrent zu Nissan recht erfolgreich, sondern nahm, besonders in der starken Turboversion, auch Porsche einige Kunden ab, denn er war deutlich günstiger eingepreist als seine europäischen Konkurrenten.

Die hier abgebildete Fahrzeuggeneration MA 70 war für viele Sportwageninteressenten finanziell gerade noch erreichbar und erzielte deshalb Verkaufszahlen, die wohl sogar den Hersteller überraschten. Ein Sechszylinder-Saugmotor zählte in diesen Zeiten noch etwas, bevor ihm mit der Zeit die aufkommenden Turbos immer mehr den Schneid abkauften.

Bei der Nachfolgegeneration, in Deutschland ebenfalls mit serienmäßigem Targadach angeboten, war das nur noch bedingt der Fall. Wie der Nissan ZX war er in die Klasse der Supersportwagen aufgestiegen, in der das Markenimage ein wesentliches Kaufmotiv darstellte. In dieser Hinsicht konnten die Japaner, trotz objektiv durchaus konkurrenzfähiger Produkteigenschaften, mit europäischen Sportwagenherstellern noch nicht mithalten.

Am ehesten gelang dies noch dem Honda NSX, der von Beginn an in der Klasse etablierter Sportwagen antrat. Der NSX war ein lupenreiner Sportwagen, nicht nur wegen seines meisterhaft konstruierten Motors, sondern auch wegen anderer Eigenschaften, die seine sportlichen Eigenschaften unterstrichen, wie z.B. eine komplett aus Aluminium bestehende Karosserie um Gewicht zu sparen. Er war also in erster Linie zum Schnellfahren gedacht; trotzdem beugte sich auch Honda dem Ruf speziell der amerikanischen Kundschaft nach einer Öffnungsmöglichkeit des Dachs und schob nach 5 Produktionsjahren eine Version mit abnehmbarem Targadach nach.

Der NSX war ein in jeder Hinsicht konkurrenzfähiger Supersportwagen, egal ob gegen Ferrari, Porsche oder die Corvette. Billig war er allerdings nie, und an das Image der genannten Wettbewerber kam er noch nicht ganz heran.

Bei anderen japanischen Herstellern waren Targadächer nicht ganz so populär, was unterschiedliche Gründe hatte. Daihatsu, Subaru und Suzuki waren im Sportwagenmarkt kaum aktiv. Trotzdem gab es von Suzuki zwei bemerkenswerte Fahrzeuge mit Targabügel: In den 90er-Jahren produzierte der Hersteller hauptsächlich für den japanischen Markt als „Kei-Car“ einen süß aussehenden aber dennoch sportlich angehauchten kleinen Roadster namens Cappuccino. Er besaß eine Art „Bausatz-Dach“, welches an das Surrey-Top des seligen Triumph TR 4 erinnerte. Wahlweise konnte dieser kleine Flitzer bei Abnahme der beiden äußeren Dachhälften mit oder ohne montierten T-Steg gefahren werden; wer es offener bevorzugte, konnte zusätzlich den kompletten Targabügel mit integrierter Heckscheibe nach hinten abklappen und hatte damit ein Vollcabrio. Ein wahrhaft vielseitiges Konzept mit einem respektablen Verkaufserfolg, besonders in Japan. Nach Deutschland kam offiziell nur eine verschwindend geringe Stückzahl, ausschließlich mit Rechtslenkung.

Bei einer gemäßigten Preisgestaltung hätte der kleine Cappuccino bestimmt auch in Europa Chancen gehabt, zumal die Suzuki-Verkäufer damals gut mit der Vermarktung von Fun-Autos vertraut waren, man denke an die kleinen Geländewagen, die es auch als Cabrios gab.

Ein Flop, zumindest in Europa, war dagegen der Suzuki X 90, eine Variante des populären Vitara. Die beiden abnehmbaren Dachhälften machten aus ihm einen zweisitzigen Targa mit T-Roof auf der Basis eines Geländewagen-Unterbaus. Allein dies schien in den 90er-Jahren bereits widersprüchlich genug; der Hersteller setzte allerdings noch eins drauf und versah das sowieso schon seltsam proportionierte Vehikel mit einem kleinen, mit Heckspoiler garnierten Kofferraumdeckel. Wurden darunter die beiden Dachhälften verstaut, war die Ladekapazität bereits weitgehend erschöpft. Alltagstauglich war der X 90 also kaum, und mit seinem schnell verblassenden Showeffekt durfte er nur circa zwei Jahre lang strahlen.

Wer um Himmels willen kam auf die Idee, dieses Auto zu bauen? Der Markt reagierte heftig und zeigte dem X 90 die „rote Karte“. Heute ein Fall für Extremindividualisten.

Bei Mazda lagen die Dinge etwas anders. Der Hersteller hatte mit dem MX 5 ab 1989 eine weltweite Roadster-Renaissance eingeläutet. Er war von Anfang an als komplett offenes Cabrio konzipiert worden. Trotz der Flut von Targa-Modellen, gerade auch der japanischen Konkurrenz, hatten Vollcabrios gegenüber nicht ganz zu öffnenden Konstruktionsmustern wie Targas, Cabrios mit Überrollbügeln oder Cabrio Limousinen immer einen Imagebonus. Insofern war Mazda nicht in der Zwangslage, aus einem Coupé durch eine Targa- bzw. T-Roof-Konstruktion schnell ein mindestens teilweise zu öffnendes Fahrzeug aus dem Hut zaubern zu müssen, um die in den 90er-Jahren stark anwachsende Nachfrage nach offenen Fahrzeugen zu befriedigen.

Der MX 5 durchlebte erfolgreich mehrere Generationen ausschließlich als Vollcabrio. Mit der letzten, jetzt noch aktuellen Fahrzeugserie „ND“ seit 2015 ist man davon abgerückt und bedient mit dem MX 5 RF jetzt auch Fans des Targakonzeptes, wobei der MX 5 natürlich nach wie vor auch mit komplett zu öffnendem Faltverdeck erhältlich ist.

Dennoch entscheidet sich eine nicht unerhebliche Anzahl von Käufern für den MX 5 RF. Das Aussehen spielt dabei sicherlich eine wesentliche Rolle; der RF wirkt gegenüber dem zierlichen Faltdach-Roadster etwas muskulöser. Hinzu kommen die verbesserte Ganzjahrestauglichkeit und die Möglichkeit, das Dachmittelteil schnell und ohne Einbußen beim Kofferraumvolumen elektrisch zu versenken. Dabei wird auch die Heckscheibe mit verstaut, was die Luftdurchflutung des Innenraums im Vergleich zu Targas mit feststehender Heckscheibe spürbar verbessert. Die Fahrgeräusche beim RF sind sowohl bei geschlossenem wie auch bei geöffnetem Dach niedriger als beim MX 5 mit Faltdach – wer gerne auch mal längere Strecken zurücklegt, weiß diesen Vorteil zu schätzen.

Wer glaubte, ein Targadach sei unpraktisch, weil es immer von Hand abgenommen werden müsse, den belehrte Mazda eines Besseren. Die Dachkinematik beim MX5 RF ist beeindruckend, die Öffnungsprozedur verläuft rasant in nur 13 Sekunden!

Mazda stellte den MX 5 RF in einer Zeit vor, in der Targas fast nur noch bei sehr teuren Supersportwagen en vogue sind. Die Firma Porsche besitzt nach wie vor die Namensrechte an der Bezeichnung Targa, und über die verschiedenen Bauserien hinweg hat es auch immer einen Porsche 911 targa gegeben. Allerdings lief die klassische Targaversion der frühen Modelle mit abnehmbarem Dachmittelteil mit der Baureihe 964 aus. Die Nachfolger 993 und 996 hießen zwar immer noch „targa“, besaßen jedoch feststehende seitliche Dachzüge und lediglich ein zu öffnendes Panoramaschiebedach. Auch wenn dessen Öffnung relativ groß ist: bei 993 und 996 verschwimmen die Grenzen zwischen einem echten Targa, den man ohne weiteres noch als offenes Fahrzeug akzeptieren kann, und einem Coupé mit Schiebedach.

Erst bei der aktuellen 911-Version der Baureihe 991 kehrte Porsche zum ursprünglichen und verfeinerten Konzept der frühen Targa-Modelle zurück. Wie bei den Urmodellen kann der mittlere Dachbereich komplett geöffnet werden, weil auch der neue 911 targa rahmenlose Seitenscheiben besitzt. Das mittlere Dachteil wird elektrisch hinter den hinteren Notsitzen verstaut, wozu der komplette Bereich der großen Panorama-Heckscheibe zunächst angehoben und dann wieder geschlossen wird. Eine beeindruckende Prozedur! Ebenfalls in der Spur der ersten targa-Modelle ist die optische Gestaltung der B-Säulen und des Targabügels. Sie sind entweder silbern oder schwarz abgesetzt und bilden optisch einen reizvollen Kontrast zur Farbgebung der Karosserie. Nostalgiker dürften wegen der Anklänge an die frühen Targas begeistert sein.

Back to the roots: Der aktuelle 911 targa knüpft optisch an die Version von 1969 mit fester Glasheckscheibe an. Bewährte Formen sind eben schwer zu verbessern, dazu gehört auch die wie anno dazumal farblich abgesetzte B-Säule samt Überrollbügel. So schlank wie der Ur-Elfer ist das aktuelle Modell natürlich nicht mehr, aber an die üppigeren Formen haben wir uns ja auch bei Golf & Co. gewöhnt.

In diesem Kapitel wurden offene Fahrzeuge vorgestellt, die zwar nicht ganz so offen wie die in den ersten drei Kapiteln behandelten Baumuster Cabrio, Roadster und Spider sind, aber auf Grund ihrer in der Regel sportlichen Auslegung trotzdem viel Fahrvergnügen bieten, gerade auch dann, wenn sie im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten geöffnet werden. Wie sieht das aber bei Cabrio Limousinen aus? Machen sie genauso viel Spaß wie „richtige“ Cabrios oder sind sie am Ende nur zweite Wahl?

Um diesen und viele weitere Aspekte dieser in früheren Jahren häufiger vertretenen Bauart geht es im nächsten Kapitel dieser Serie.

Fortsetzung - Teil 5: Cabriolimousinen oder zur Übersicht

| cabrio_4.htm - Letzte Aktualisierung: 14:52 13.05.2025 |

|